植物生理学の分野におけるレーザー技術の応用としては、共焦点レーザー顕微鏡が挙げらる。しかしながら、レーザー加工の植物分野への応用はまだ少ない。我々は、フェムト秒レーザーを用いた物理学的、生物物理学的研究の第一人者である、奈良先端大・細川陽一郎准教授と共同で、フェムト秒レーザーやその周辺技術の植物研究への応用を模索している。

フェムト秒レーザーでは、レーザーの出力を同期させることで、フェムト秒という非常に短い時間間隔に光を集中させることができる。このようなパルス光をレンズで集光すると、極度に光子がの密度が高い状態が作り出され、いわゆる多光子吸収という現象が起こる(詳しくは

細川先生のホームページ参照)。このようにして吸収された光エネルギーは、一種の爆発現象を集光点で引き起こす。工業分野や医学分野では、この性質を利用したレーザー加工が広く行われている。

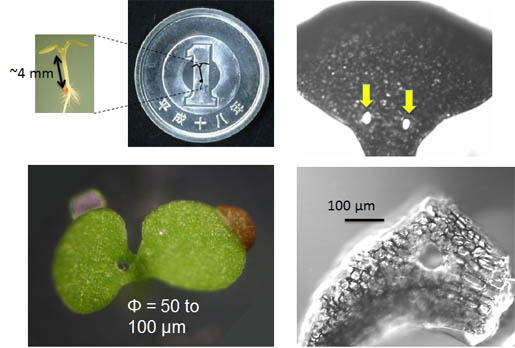

そこで我々は、フェムト秒による植物組織の破壊を試みた。その結果、背の高さが5 mm程度のシロイヌナズナの芽生えにおいて、子葉の葉柄の中心にきれいに穴を開けることができるようになった。なお、フェムト秒レーザーによる組織破砕は、他のレーザーによる処理に比べ熱が発生しにくいため、周囲の組織への影響が少ないと言われる。実際我々は、このような加工をほどこした芽生えで、処理後約24時間に渡り正常な成長をすることを確認した。

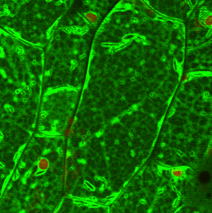

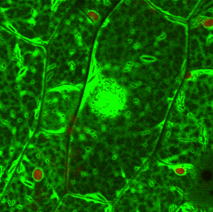

次に、さらに高倍率のレンズを利用して、植物細胞の特定の部位にレーザー照射を行った。この時、レーザーの強度をうまく調節することで、細胞を殺すことなく、興味深い応答を引き起こせることが分かった。、他の研究グループが針などで細胞の一部を刺激した時に起こる応答について報告しているように、(Hardham et al., BMC Plant Biol. 2008, 8:64-)、細胞の一部にレーザーの刺激が加えられると、照射点に細胞質が集合する現象が見られた。また、細川グループでは、同様の刺激により細胞外に添加した高分子が細胞内に取り込まれることを観察している。このような処理により、植物細胞に遺伝子導入ができないかどうか、詳しい条件を現在検討している。

以上のように、フェムト秒レーザーが多光子吸収により作り出す衝撃波を利用することで、植物細胞や組織を生きたまま加工できることが分かった。細川グループでは、さらにこの衝撃波を利用して、植物組織内の張力を見積もったり、硬さを測定できないかどうか検討しており、今後の展開が大いに期待される。

新技術開発 topへ